Les grands esprits du Panthéon

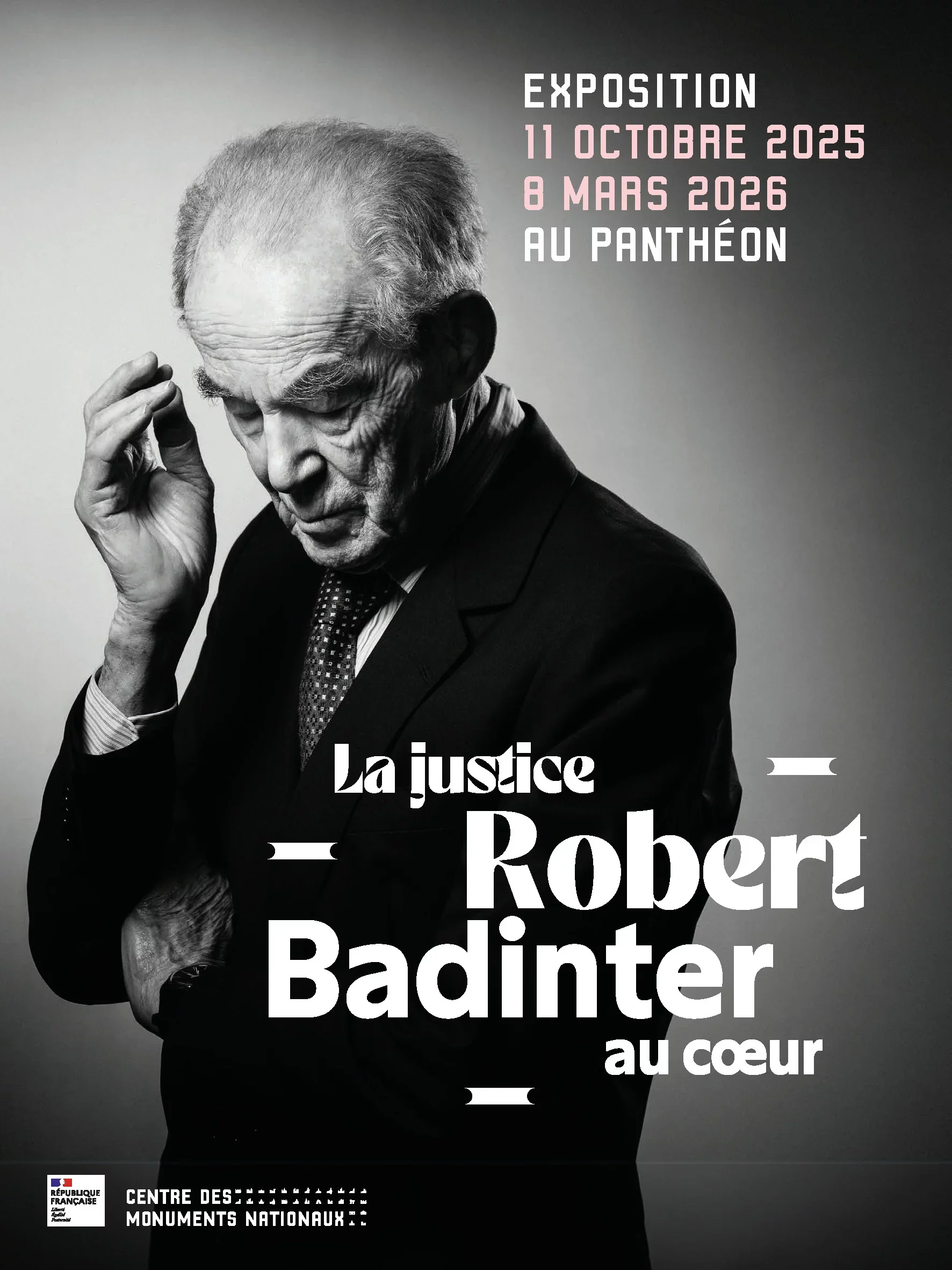

9 octobre 2025 : 44 ans jour pour jour après l’abolition de la peine de mort en France (loi du 9 octobre 1981), pour laquelle il s’est tant battu en tant que Garde des Sceaux du second Gouvernement de Pierre Mauroy, au début du septennat du Président François Mitterrand, Robert Badinter (1928-2024) entre au Panthéon de Paris. L’occasion d’évoquer le grand monument parisien dans lequel il repose désormais…

Le Panthéon de Paris… à l’origine, un panthéon, c’est un temple dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, consacré à plusieurs dieux, comme celui de Rome, dédié à tous les dieux, d’où le nom. L’architectue de celui de Paris s’inspire du Panthéon de Rome.

Aux grands hommes, la patrie reconnaissante : c’est la devise inscrite sur le fronton, qui fait l’objet d’une polémique, car les femmes semblent être oubliées. Pourquoi pas : Aux grands esprits, la patrie reconnaissante ?

C’est le temple de la nation et, bien avant, ce fut le lieu d’inhumation de la patronne de Paris, Sainte Geneviève. Avant la Révolution, Louis XV a décidé de consacrer un édifice prestigieux à la sainte, qui a été construit entre 1755 et 1790. L’église est transformée en Panthéon en 1791. Elle redevient église à deux reprises avant d’être définitivement républicaine en 1885, à l’occasion des funérailles de Victor Hugo.

L’intérieur est imposant, par ses dimensions et son atmosphère ; le groupe sculpté La Convention Nationale (vers 1920) est très théâtral : Marianne, la République, est entourée des Soldats de l’An II et de célébrités révolutionnaires. Plusieurs années de travail pour les sculpteur François Sicard, et la devise Vivre libre ou mourir, un hommage à la création de la Première République :

Le Panthéon abrite également ce célèbre pendule, dû au physicien Léon Foucault qui, en 1851, cherchait un bâtiment de grande hauteur afin de démontrer la rotation de la Terre sur son axe. La lourde sphère de plomb est recouverte de laiton et suspendue à un long filin. Des pendules de Foucault sont installés dans le monde entier…

Le point de vue du guide-conférencier : Dans cet article, je vous propose une sélection de grands esprits français qui sont honorés au Panthéon et, parfois, leur lien avec la région Provence Alpes Côte d’Azur …

n.b. ce sujet est assez long : comme tous les personnages évoqués sont indépendants les uns des autres, n’hésitez pas à passer ceux qui ne vous intéressent pas ! Mais vous pouvez aussi tout lire !

Je commence par le moins connu, et pourtant, c’est celui qui a construit le Panthéon ! Jacques Germain Soufflot, entré au Panthéon en 1829. Après avoir étudié l’architecture à Rome, où il a réalisé des relevés du Panthéon et de la Basilique Saint-Pierre, admis à l’Académie française de Rome (Villa Médicis), il s’installe ensuite à Lyon, où il construit l’Hôtel-Dieu (aujourd’hui Hôtel InterContinental) et le théâtre. À Paris, il participe à la construction de l’Hôtel de la Marine, Place de la Concorde, et il construit l’église Sainte-Geneviève, une des constructions emblématiques du Siècle des Lumières à Paris

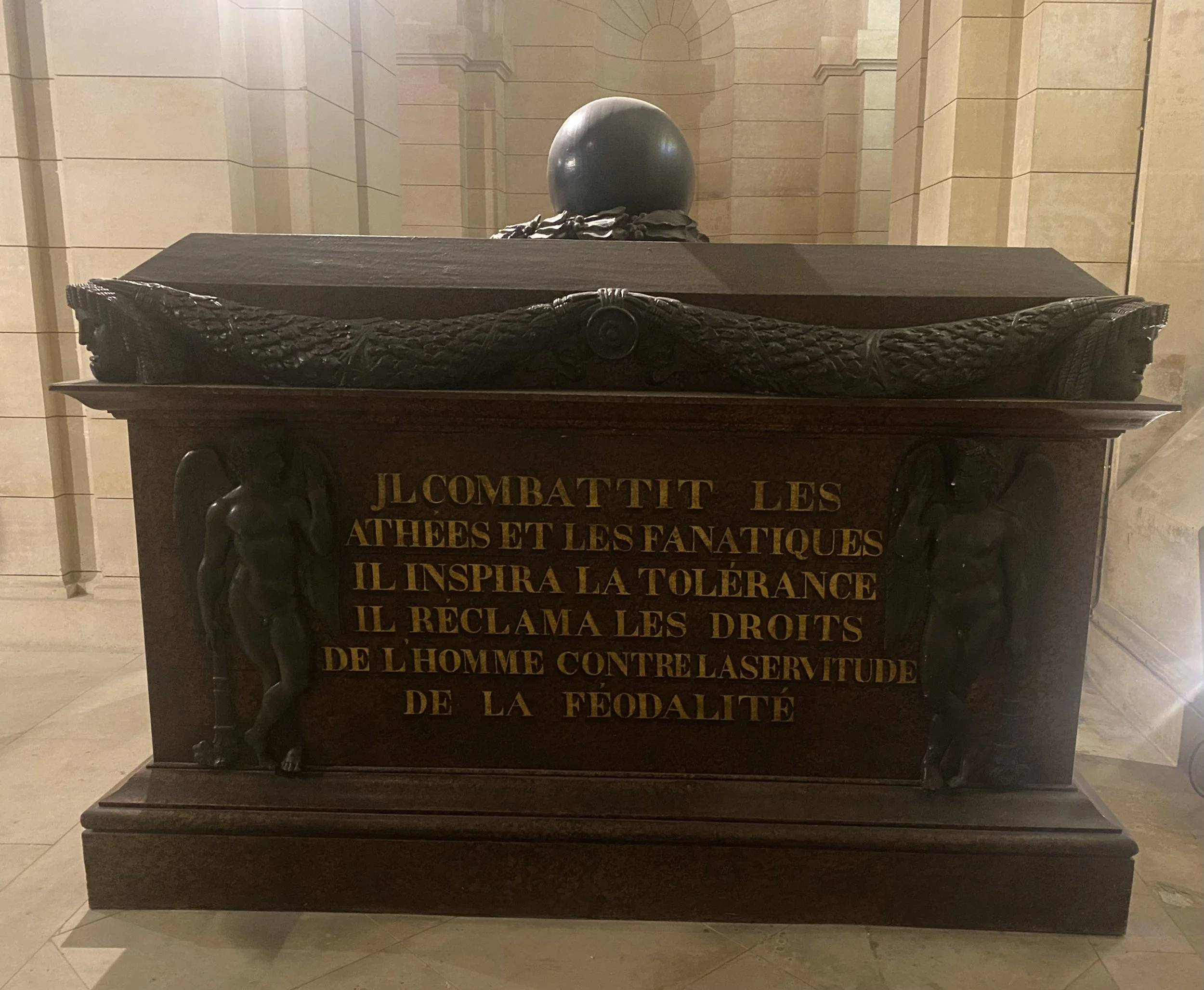

François Marie Arouet, dit Voltaire, est entré au Panthéon en 1791, juste après Mirabeau (voir mon article sous le Pont Mirabeau). À sa mort en 1778, célèbre internationalement, il fut interdit de sépulture chrétienne, car adversaire de la religion. Son cœur est conservé à la Bibliothèque Nationale, son cerveau à la Comédie Française, et sa bibliothèque, rachetée à sa mort par Catherine II de Russie, est à Saint-Pétersbourg.

Auteur de pièces de théâtre, ses engagements politiques ont provoqué son emprisonnement à la Bastille, son exil en Angleterre, puis chez Frédéric II de Prusse à Potsdam, ou bien encore à Genève. Grand défenseur de la Justice, et de la tolérance, il est l’auteur de Candide, Traité sur la Tolérance, Dictionnaire philosophique et de milliers de lettres… Quand il revient à Paris à 84 ans, c’est un triomphe pour cette figure emblématique du siècle des Lumières et précurseur de l’esprit révolutionnaire.

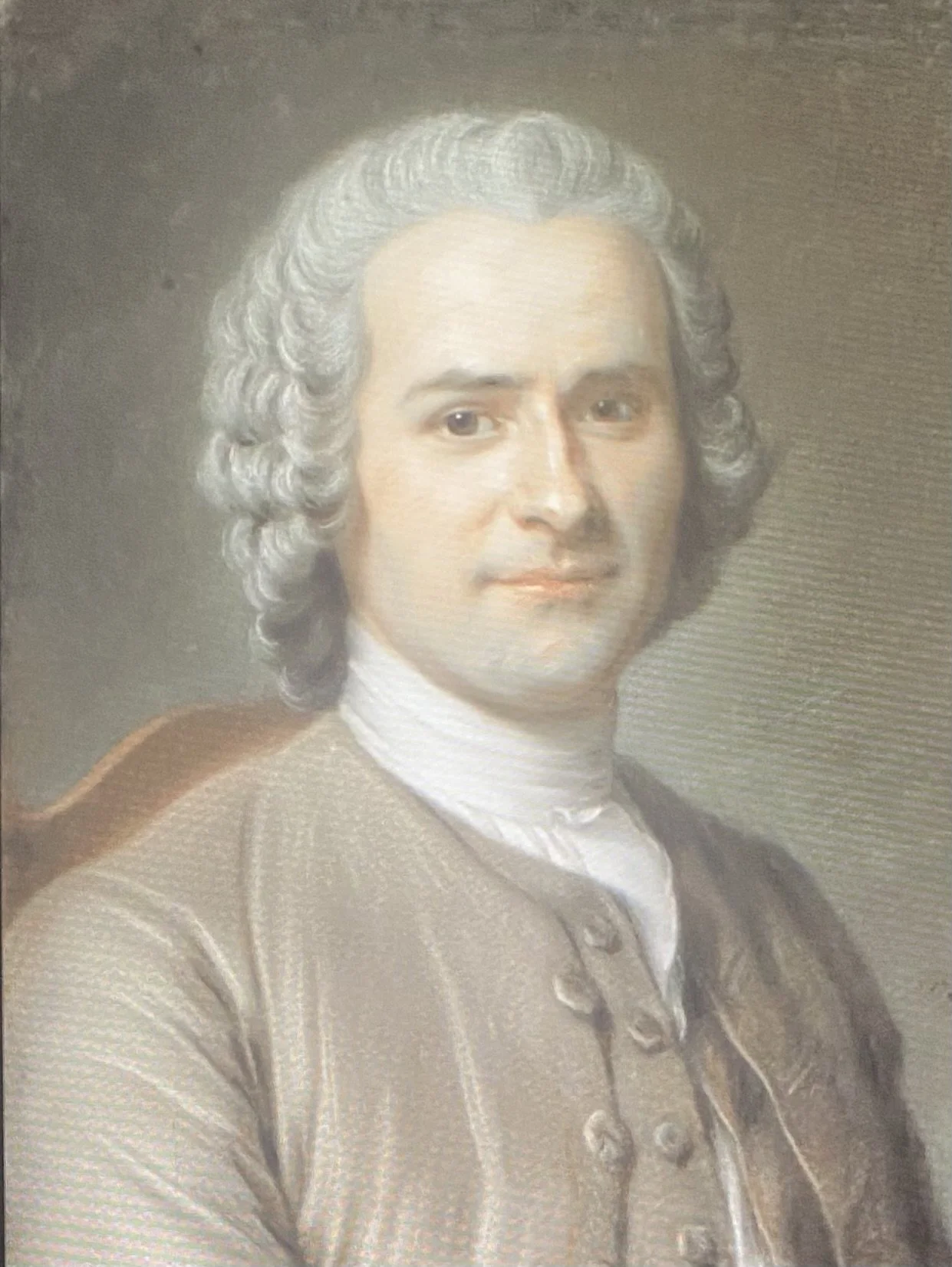

Jean-Jacques Rousseau est entré au Panthéon en 1794. Ce Genevois installé à Paris a travaillé à L’Encyclopédie de Diderot, et ses écrits, controversés à son époque, ont provoqué son exil et une vie d’errance jusqu’à sa mort. Auteur du Contrat Social, et d’autres ouvrages connus tels que Confessions, et Rêveries d’un promeneur solitaire, considéré comme un père de l’égalité, il est encore étudié de nos jours.

Louis Simon Braille est entré au Panthéon en 1952, 100 ans après sa mort. Aveugle dès l’âge de trois ans, suite à un accident, il intègre l’institution royale des jeunes aveugles de Paris puis y devient enseignant. C’est lui qui crée 63 signes pour les lettres, les chiffres, et les notes. L’écriture Braille est née en 1829.

Victor Schoelcher, honoré partout aux Antilles, est considéré comme le libérateur des esclaves. Il est entré au Panthéon en 1949, un siècle après avoir réussi à faire voter à l’unanimité l’abolition de l’esclavage (1848). Son fils Marc repose auprès de lui, selon une volonté commune.

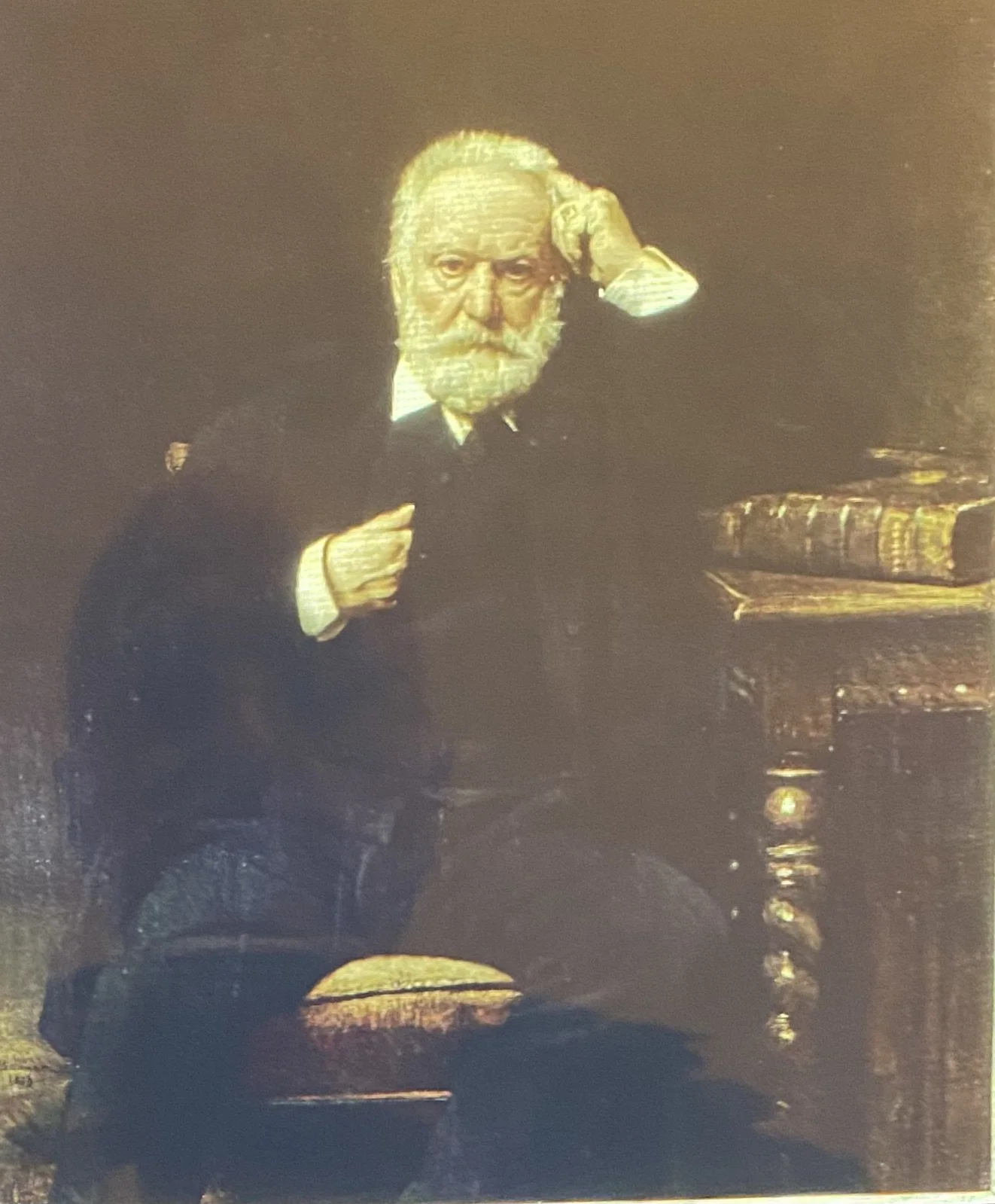

Victor Hugo est entré au Panthéon l’année de sa disparition, en 1885, lors de funérailles nationales. Notre-Dame de Paris a assuré sa gloire littéraire. Mais opposé à Napoléon III, ce républicain s’exile pendant 18 ans. Une des rares personnes, avec le baron Haussmann, à avoir de son vivant une rue à son nom. Oui, c’est bien mon reflet sur le portrait de V. Hugo…

Sur les remparts d’Antibes, dans le Jardin des Poètes, un buste de Victor Hugo attire le regard. Sur le piédestal, son hommage à Antibes, où il est passé rapidement en 1839 : “Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante. Le soleil, la femme, l’amour sont là chez eux. J’en ai encore le resplendissement dans les yeux et dans l’âme..."..”

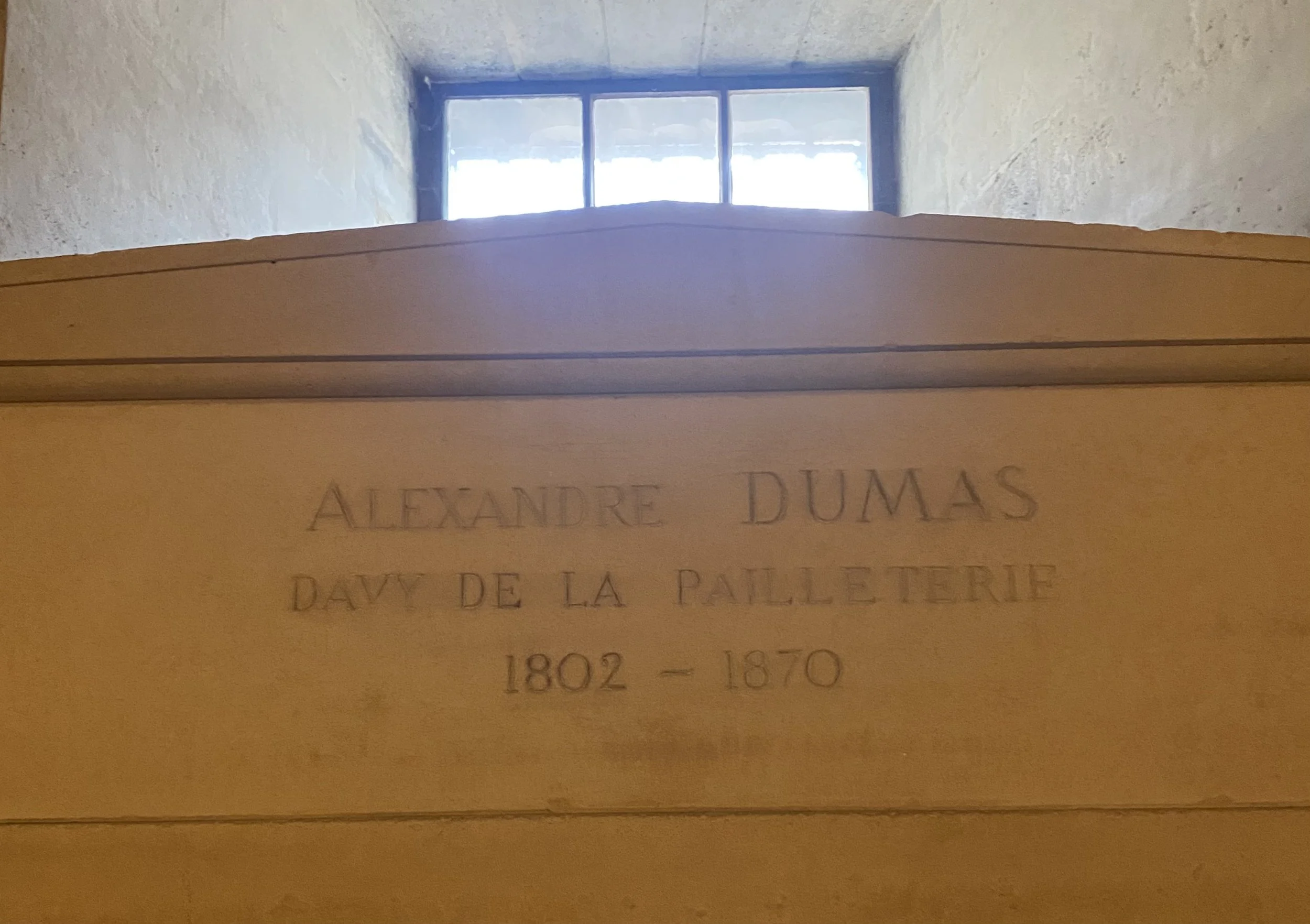

Alexandre Dumas, de son vrai nom Alexandre Davy de la Pailleterie, mort en 1870, n’est entré au Panthéon qu’en 2002. Il est considéré comme un auteur universel et ses romans historiques comme Les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte-Cristo, sont connus dans le monde entier.

Alexandre Dumas est venu à deux reprises sur la Côte d’Azur, en 1835, lors d’un voyage de Marseille à Florence. À cette époque, il a 33 ans et il est déjà connu : avec Victor Hugo, il est le maître du Romantisme.

À Marseille il s’intéresse au château d‘If, d’où s’évadera un jour son Edmond Dantès. En passant par Cannes il s’interroge sur l’identité de l’homme au masque de fer, une histoire à retrouver plus tard dans Le Vicomte de Bragelonne, qui sera le point de départ d’un mythe mondialement célèbre. À Nice, il loge à l‘Hôtel d‘York, sur l’actuelle place du Palais de justice. Et à Menton, alors monégasque, il se demande „comment il pouvait tomber une si grande pluie dans une si petite principauté“.

Plus tard, en 1860, devenu l’un des auteurs les plus lus en Europe, en route pour rencontrer Giuseppe Garibaldi à Gênes, il rend visite, à Nice, à Alphonse Karr, réfugié à Nice depuis l’arrivée au pouvoir de Napoléon III, devenu un jardinier passionné. Une photo immortalise un déjeuner mémorable où les deux hommes sont entourés de personnalités présentes à Nice. Dumas poursuivra son voyage pour rejoindre Garibaldi. En Sicile.

Le coeur embaumé de Léon Gambetta est conservé dans une urne au Panthéon depuis 1920 ! Originaire de Cahors, Génois par son père, et du Quercy par sa mère, il fut avocat, et député à l’Assemblée Nationale, Républicain convaincu. On connaît l’épisode célèbre où il s’évade en ballon de Paris assiégé par les Prussiens, pour rejoindre à Tours le Gouvernement, dont il vient d’être nommé Ministre de l’Intérieur. C’est lui qui proclame la République le 4 septembre 1870, mettant un terme au Second Empire de Napoléon III. Mort subitement en 1882 à 44 ans à Ville d’Avray, son corps a été embaumé, mais de fervents admirateurs morbides ont emporté un bras, une main, le crâne, le cœur (par son ministre et grand admirateur le physiologiste Paul Bert)… Peut-être afin de les étudier plus précisément ou pour conserver une relique ? La bibliothèque de l’Assemblée nationale conserve une mèche de ses cheveux, un de ses yeux serait à Cahors, et son cerveau se trouverait au Museum d’histoire naturelle de Paris… Si on n’est pas là dans le culte des reliques…

Après des funérailles à Paris, son père exigea le transfert du corps (ce qu’il en restait) à Nice, où il vivait avec sa fille. La tombe de Léon Gambetta, qui aimait séjourner à Nice, et auquel la ville a dédié l’un de ses principaux boulevards, se trouve au Cimetière du Château. Et justement, en 1909, quand on a ouvert son cercueil à Nice pour le transférer dans un tombeau plus monumental, il ne subsistait que les restes du torse, et la tête avait disparu… Et comme je suis gentil, je vous passe les détails de son autopsie, à laquelle ont assisté 15 médecins, dont le compte-rendu officiel vous ferait frissonner d’horreur…

Jean Jaurès est entré au Panthéon dix ans après avoir été assassiné. Fondateur du quotidien L’Humanité et du parti socialiste unifié, il a lutté contre l’antisémitisme, l’esclavage, pour le droit de vote des femmes et pour s’est fermement opposé à la condamnation du capitaine Dreyfus.

Depuis 1945, à Nice, un long boulevard lui est dédié, entre la coulée verte et la vieille ville.

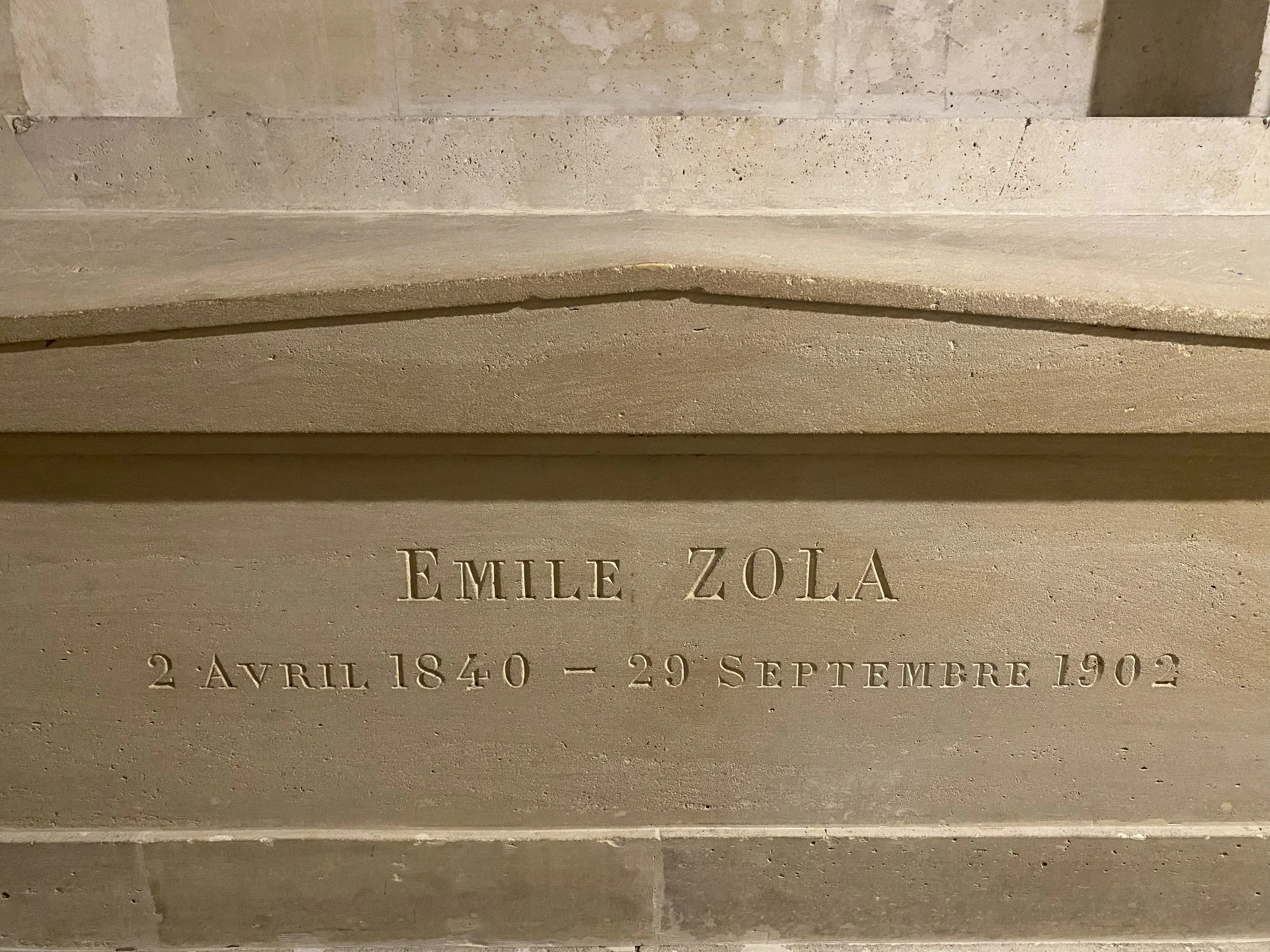

Émile Zola, panthéonisé en 1908 six ans après sa disparition, est l’un des plus grands romanciers du 19ème siècle. Son J’accuse, paru dans le quotidien L’Aurore en 1898, confirme son engagement en faveur du capitaine Dreyfus, injustement condamné pour trahison.

Émile Zola est né à Paris, mais a passé son enfance à Aix-en-Provence, où son père, d’origine vénitienne, s’était installé avec son épouse. Le barrage-voûte (premier du genre en Europe) et le canal que Francesco Zola a construit pour alimenter la région aixoise en eau ont été achevés par un autre ingénieur, car il est décédé subitement d’une pneumonie, alors qu’Émile allait avoir 7 ans. Le jeune Zola a connu Paul Cézanne dès l’école, au collège Bourbon, aujourd’hui le Lycée Mignet, dans le quartier Mazarin.

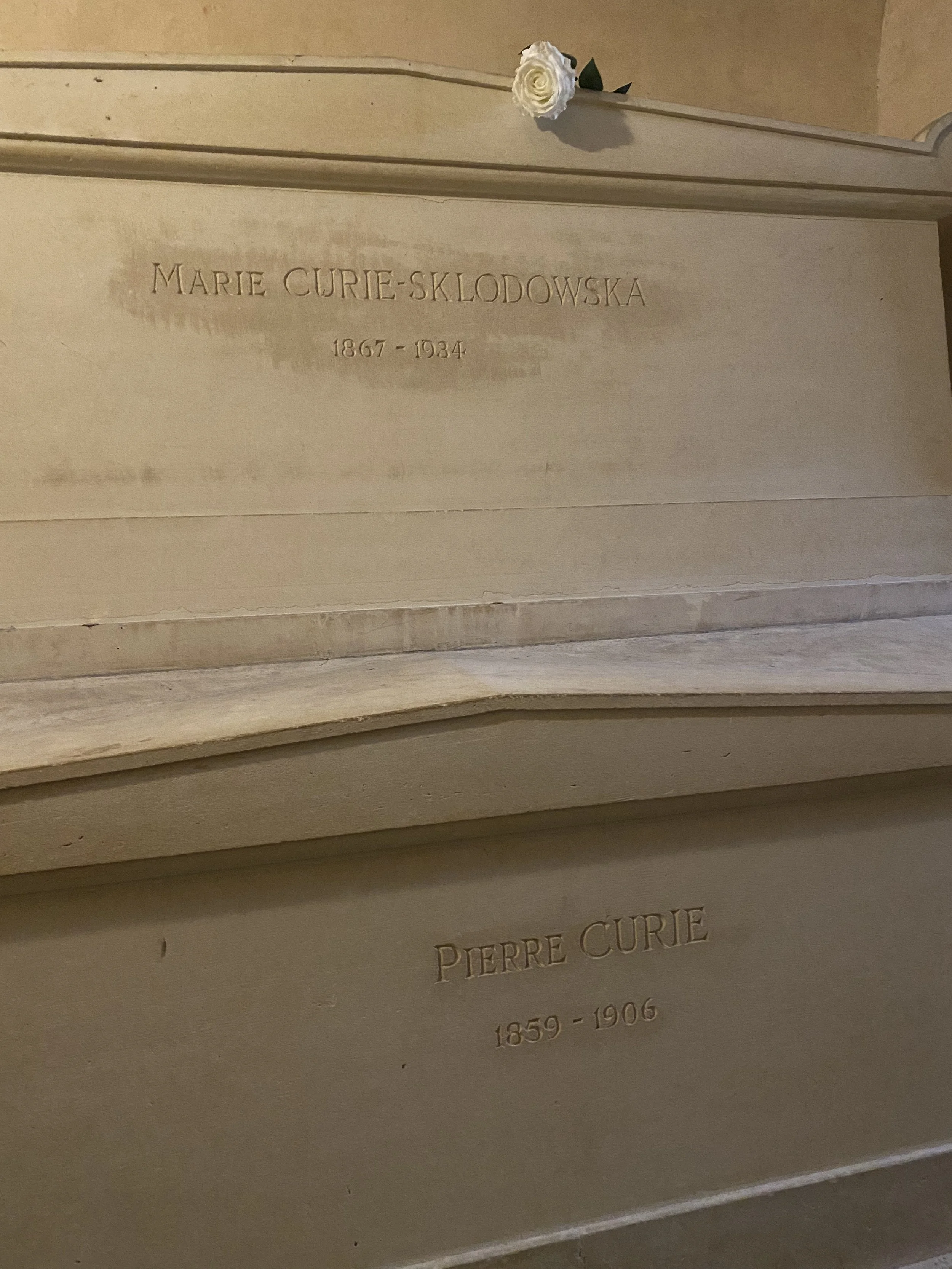

Marie Curie née Slodowska, deux prix Nobel (physique en 1903 et chimie en 1911), repose dans un cercueil de plomb pour protéger les visiteurs de la radioactivité. Avec son mari Pierre Curie, elle observe une émission spontanée d’énergie provenant de certains atomes de l’uranium quand ils se transforment. Ils nomment ce phénomène la radioactivité et découvrent en 1898 deux nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. Elle fut la première femme professeur titulaire à La Sorbonne. Disparue en 1934, elle est entrée au Panthéon en 1995, avec son mari Pierre Curie, disparu en 1906. Grâce à eux, l’utilisation du radium dans le traitement du cancer a commencé en 1901.

Le cercueil de Marie Curie est recouvert d’un revêtement de plomb de quelques centimètres qui a pour fonction de protéger le visiteur des radiations émises par sa dépouille. Sans le savoir, elle s’est exposée à des doses mortelles de radiation. Elle transportait souvent du radium dans ses poches, l’étudiait sans relâche, et en admirait même la lueur la nuit. Elle en est morte. La radioactivité de son corps et de ses affaires pourrait durer encore 1.500 ans…

Pendant la Première guerre mondiale, Marie Curie est passée par Menton ! elle est vraisemblablement venue y installer des unités de radiographie pour sauver des soldats, au Palace Impérial, alors transformé en hôpital. La radiologie permet alors de localiser les éclats d’obus avec précision, mais aussi de diagnostiquer les lésions internes, tout comme les fractures. Le lycée professionnel de Menton porte le nom de Pierre et Marie Curie. Après le premier conflit mondial, elle avait l’habitude de passer des vacances dans le Var, au Lavandou et à Cavalaire, où elle avait acheté la villa La Vigie, revendue par la suite à sa fille.

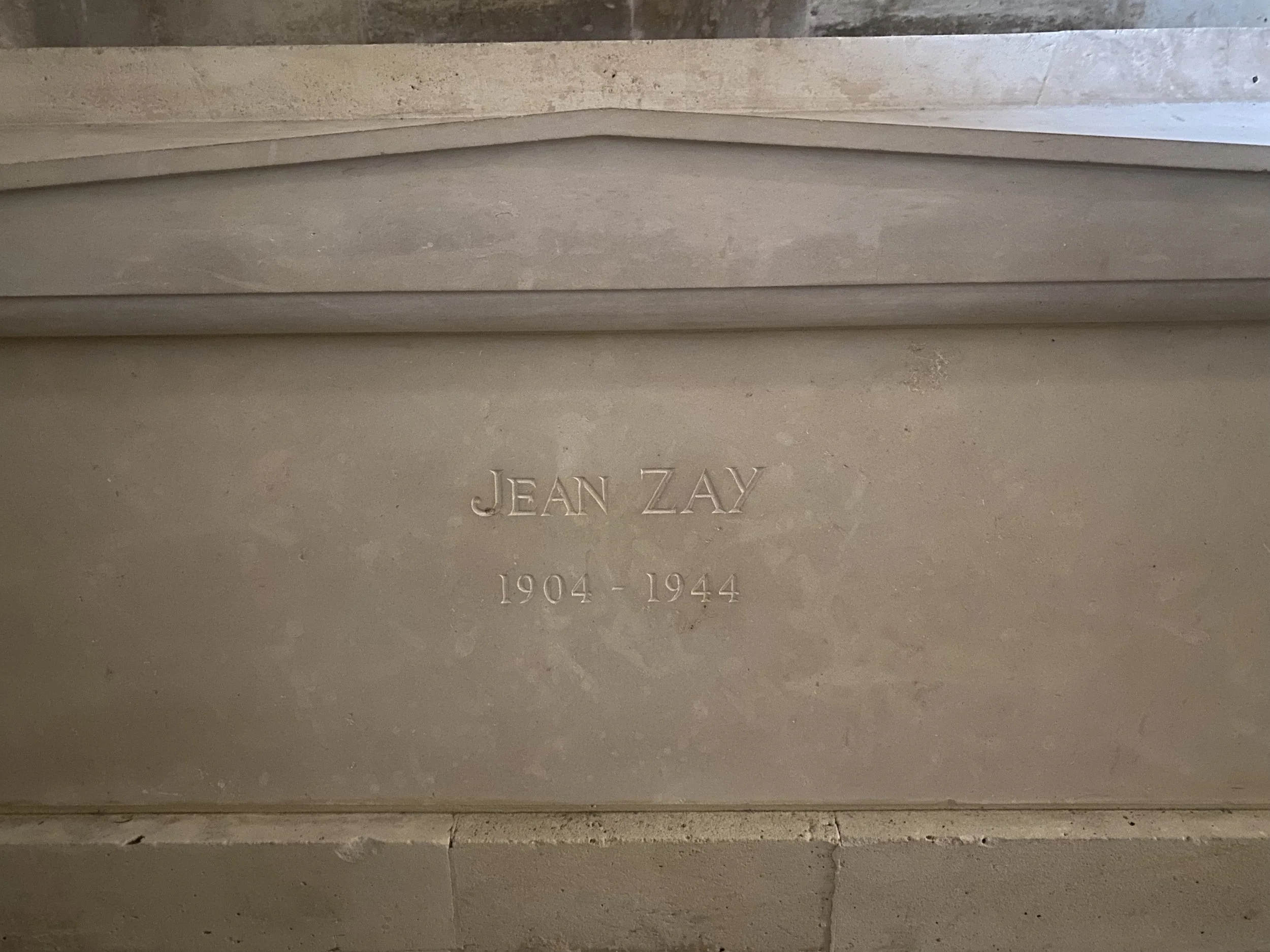

Jean Zay, disparu en 1944 (assassiné près de Vichy par trois miliciens pétainistes), et panthéonisé en 2015, fut ministre de l’Éducation et des Beaux-Arts du Gouvernement de Léon Blum pendant le Front Populaire.

Il est considéré comme le créateur du Festival international du film de Cannes en 1939, dont la première édition, annulée au moment de l’entrée en guerre de la France, n’a eu lieu qu’en 1946. Toutefois, c’est bien le haut fonctionnaire, écrivain et journaliste Philippe Erlanger, qui travaillait dans son ministère, qui lui en a donné l’idée, en rentrant de la Mostra de Venise, où il était le délégué de la France, en 1938, après que ce festival de cinéma a récompensé le film de propagande nazie de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade. Il fallait réagir et créer un festival antifasciste en France. Jean Zay a validé l’idée de Philippe Erlanger.

Jean Moulin, héros de la Résistance, est entré au Panthéon en 1964, au son du célèbre discours d’André Malraux, alors ministre de la Culture. Plus jeune préfet de France, après avoir rejoint à Londres le général Charles de Gaulle, celui-ci le chargea d’unifier les réseaux de résistance français.

Afin de couvrir ses activités de Résistant, en 1943, Jean Moulin a tenu une galerie d’art, la galerie Romanin, 22, rue de France à Nice. Romanin était son nom d’artiste lorsqu’adolescent, il faisait des aquarelles et dessins. Romanin est le nom d’un château juste à côté de Saint-Rémy-de-Provence, un domaine viticole… Dans cette galerie, il a exposé Raoul Dufy, Susanne Valadon, Pablo Picasso, Henri Matisse et Pierre Bonnard.

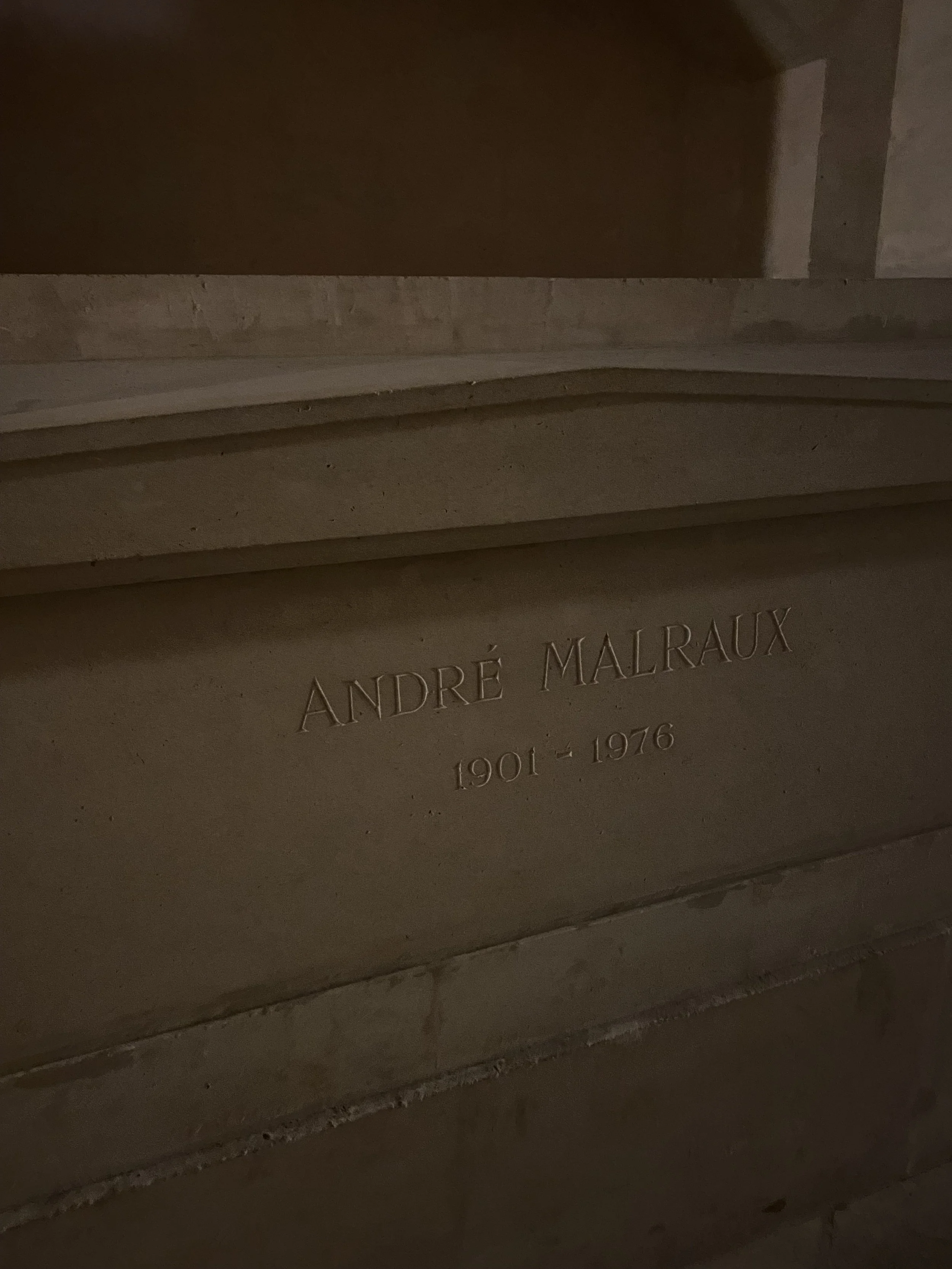

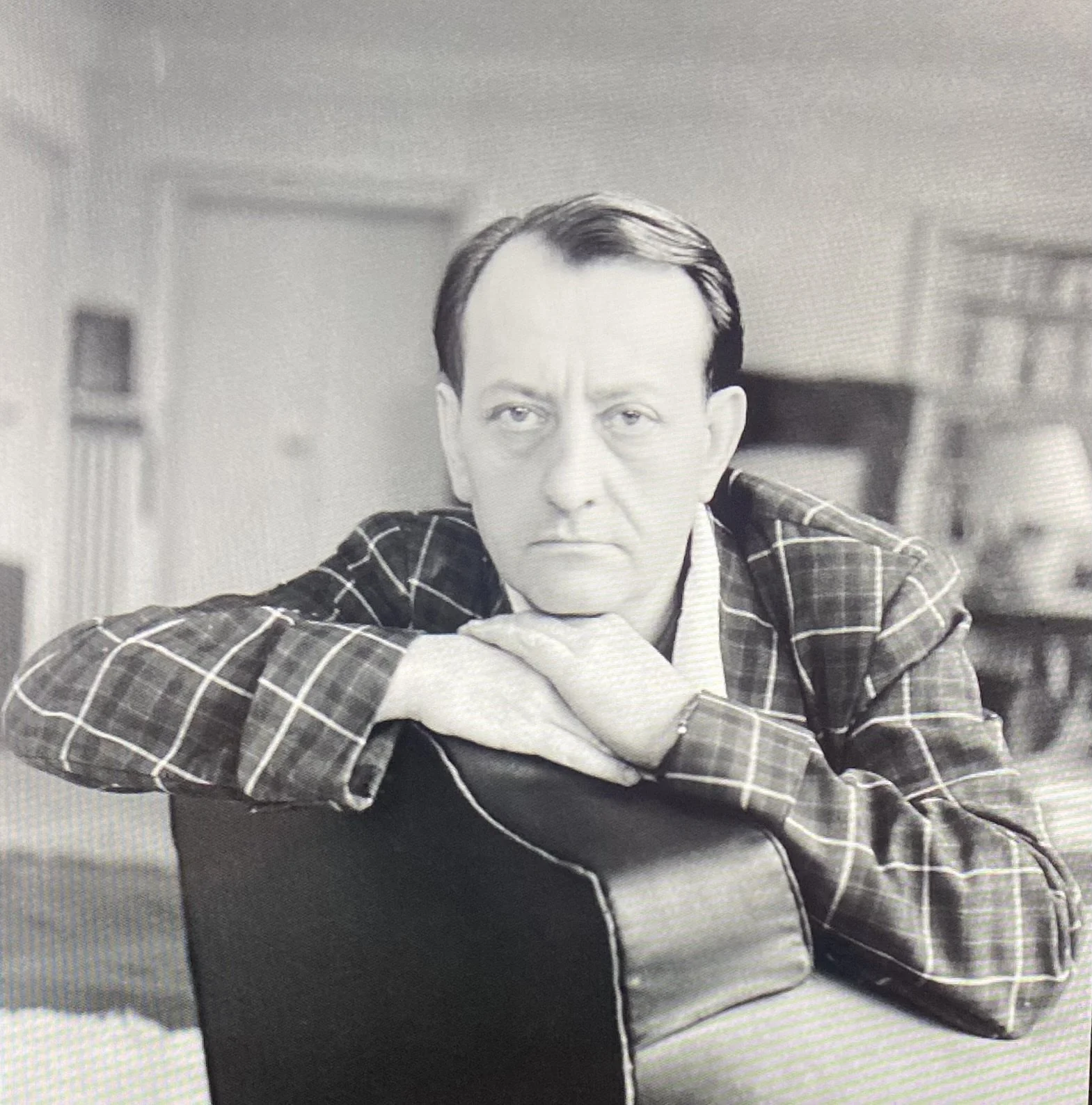

André Malraux, autre Résistant célèbre, et grand écrivain (prix Goncourt en 1933 pour La Condition Humaine), a été panthéonisé en 1996. Il fut pendant dix ans, jusqu’en 1969, le premier ministre en date de la Culture. On lui doit les secteurs protégés, de nombreuses commandes de l’État, de grandes expos, les maisons de la culture.

De fin 1940 à fin 1942, André Malraux s’était évadé et réfugié, avec sa compagne Josette et leur enfant, à Roquebrune Cap Martin (Villa La Souco, avenue Gabriel Hanoteaux), puis à Cap d’Ail (Villa Les Camélias, de nos jours Musée d’art et d’histoire locale). À Nice, on lui doit la création du Musée Marc Chagall, inauguré en sa présence et en celle du peintre en 1973. À Biot, il a favorisé l’évolution du Musée Fernand Léger vers le statut de musée public (1969). Et c’est lui qui a inauguré la Fondation Maeght en 1964, proche de Marguerite et Aimé Maeght, ainsi que des artistes qui ont participé à sa création. Autre décision importante, la création de la Villa Arson à Nice, à la fois école d’art, lieu d’exposition, médiathèque d’art et résidence pour artistes. Le bâtiment avait fait l’objet d’une donation acceptée par le Ministère des Affaires Culturelles… Et Villeneuve-Loubet a son espace culturel André Malraux.

Le juriste René Cassin, mort en 1976, est entré au Panthéon en 1982, cent ans après sa naissance. Il est le principal rédacteur de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen en 1948 ; c’est lui qui y a introduit une notion essentielle, celle du devoir : “la véritable force des droits est le devoir”. Il a participé à la création de l’UNESCO et de la Cour européenne des droits de l’homme. Prix Nobel de la paix 1968.

Natif de Bayonne, il a vécu dès son enfance à Nice, 10, rue de l’Hôtel-des-Postes et étudié au Lycée Masséna, puis son droit à la Faculté d’Aix-en-Provence et par la suite à Paris. Son père, marchand de vins dans le quartier du port (Boulevard Stalingrad), était né à Nice juste avant le rattachement du Comté à la France. René Cassin a également vécu 8, rue Maréchal Joffre, et a donné des conférences, au Centre Universitaire Méditerranéen, fondé par Paul Valéry, sur la Promenade des Anglais. Il est également honoré par un boulevard, dans le quartier de l’aéroport / Arénas.

Grièvement blessé au ventre, pendant la Première guerre mondiale, il fut soigné à Antibes, au Grand Hôtel, place de Gaulle, alors transformé en hôpital. Sur les remparts d’Antibes, René Cassin était propriétaire, jusqu’en 1947, d’une ancienne maison de pêcheur, construite directement sur les rochers, reconnaissable à ses formes courbes et son bel escalier, à gauche du château Grimaldi. Elle fut longtemps appelée La Cassinette. À Antibes, toujours, près de la gare ferroviaire, le Jardin René Cassin lui est dédié.

Jean Monnet, disparu en 1979, est entré au Panthéon en 1988. Avec Robert Schumann il est l’un des fondateurs de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Union européenne.

Nice aurait pu être capitale de l’Europe ! En effet, Jean Monnet, au début des années 1950, président de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), propose d’installer le siège de la commission à Nice, mais pour une institution du charbon et de l’acier, c’est Bruxelles qui a été choisie, par les cinq pays membres, pour sa position plus centrale en Europe. En 2001, grâce au Traité de Nice, le siège de la Commission européenne a été officiellement fixé dans la capitale belge, alors qu’auparavant on considérait cette adresse comme provisoire…

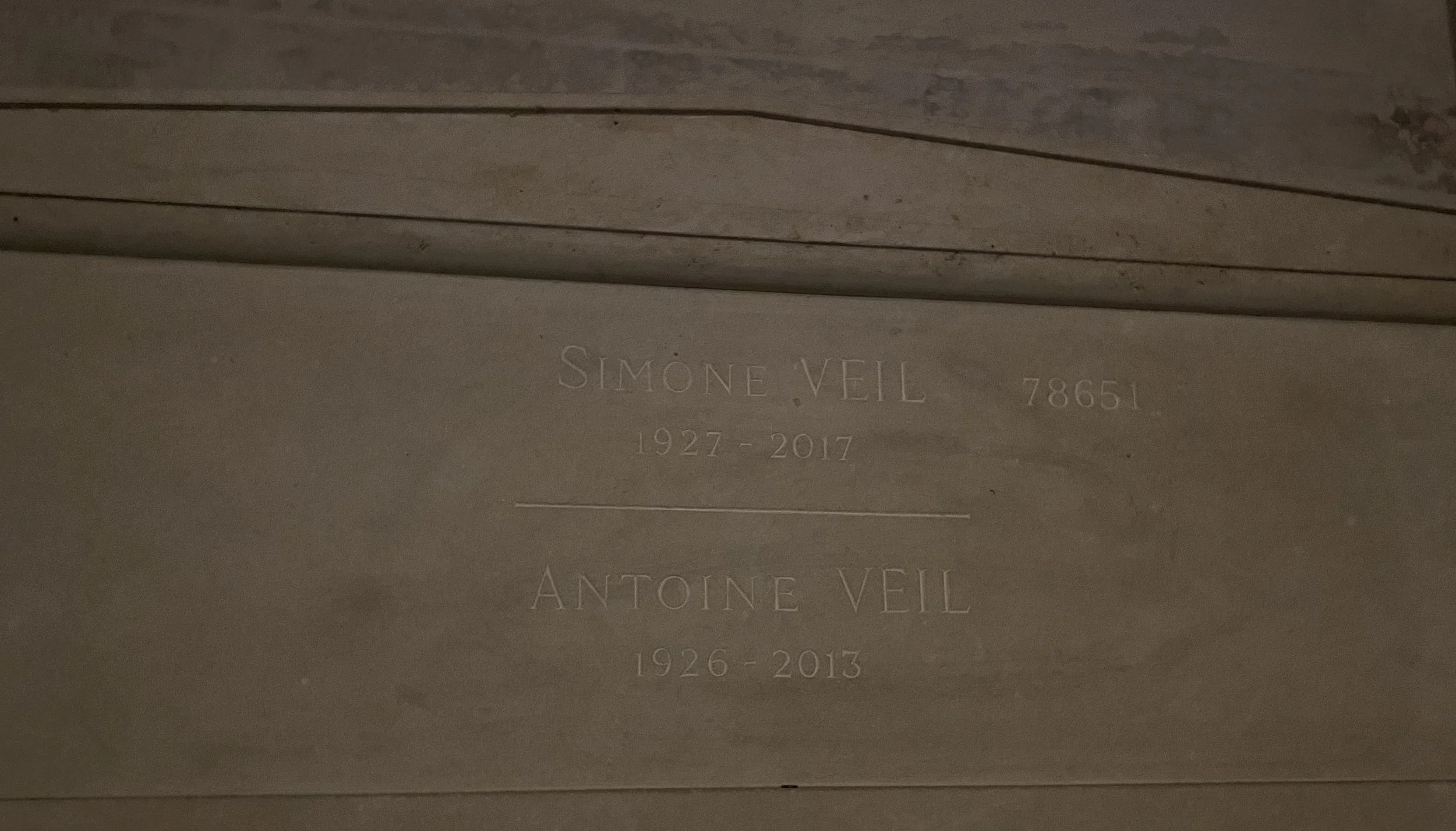

La Niçoise Simone Veil, née Jacob, disparue en 2017, est entrée au Panthéon en 2018, aux côtés de son mari Antoine Veil.

Rescapée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, devenue magistrate, elle a lutté pour l’amélioration des conditions de détention, et alors qu’elle était ministre de la Santé, elle a réussi à faire adopter par le parlement la loi autorisant l’IVG en janvier 1975, inscrite depuis dans la Constitution française. Elle fut aussi entre autres la première femme présidente du Parlement européen. J’ai rajouté une photo prise dans les jardins du Palais Royal, à proximité du Conseil Constitutionnel, et une boîte aux lettres rappelant l’origine niçoise de Simone Veil, dans la cour de l’Hôtel de Ville de Nice.

Simone Jacob est née à Nice ! Au n° 50, avenue Georges Clémenceau, où une plaque rappelle sa naissance. C’est au lycée de jeunes filles (aujourd’hui le Lycée Albert Calmette) qu’elle a fait ses études, de la 6ème au bac : Écoutez ci-dessous son témoignage sur son enfance à Nice !

Le 30 mars 1944, au moment où elle va rejoindre ses camarades pour fêter le bac, malgré l’interdiction de sa famille, elle est contrôlée par deux Allemands qui détectent que sa pièce d’identité est falsifiée. Elle est emmenée au QG des Allemands, l’Hôtel Excelsior, rue Durante, près de la gare ferroviaire, où sont regroupés les Juifs arrêtés. Simone, son frère Jean, sa sœur Madeleine, et sa mère Yvonne sont envoyés au camp de Drancy, d’où les trois femmes partent pour Auschwitz le 13 avril 1944. Elles font partie des 3.000+ Juifs qui ont été déportés depuis Nice pendant l’occupation nazie. Ses parents et son frère ne sont pas revenus des camps de concentration. Plus tard, Simone Veil est revenue séjourner à Nice avec ses enfants, afin d’y retrouver ses amis d’enfance.

De nombreuses écoles, des collèges, de nombreuses rues, dans notre région, ainsi que le centre hospitalier de Cannes, honorent son nom.

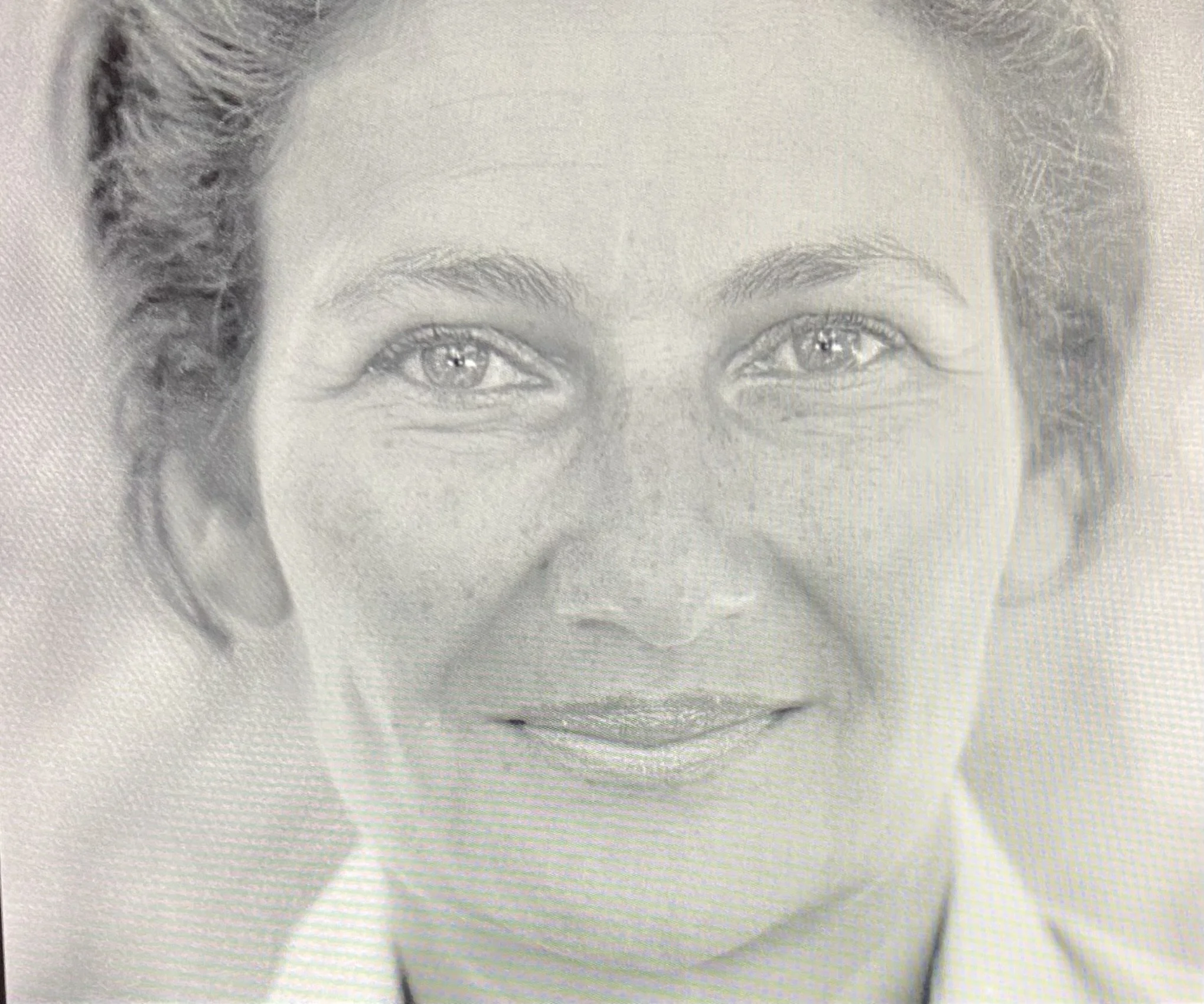

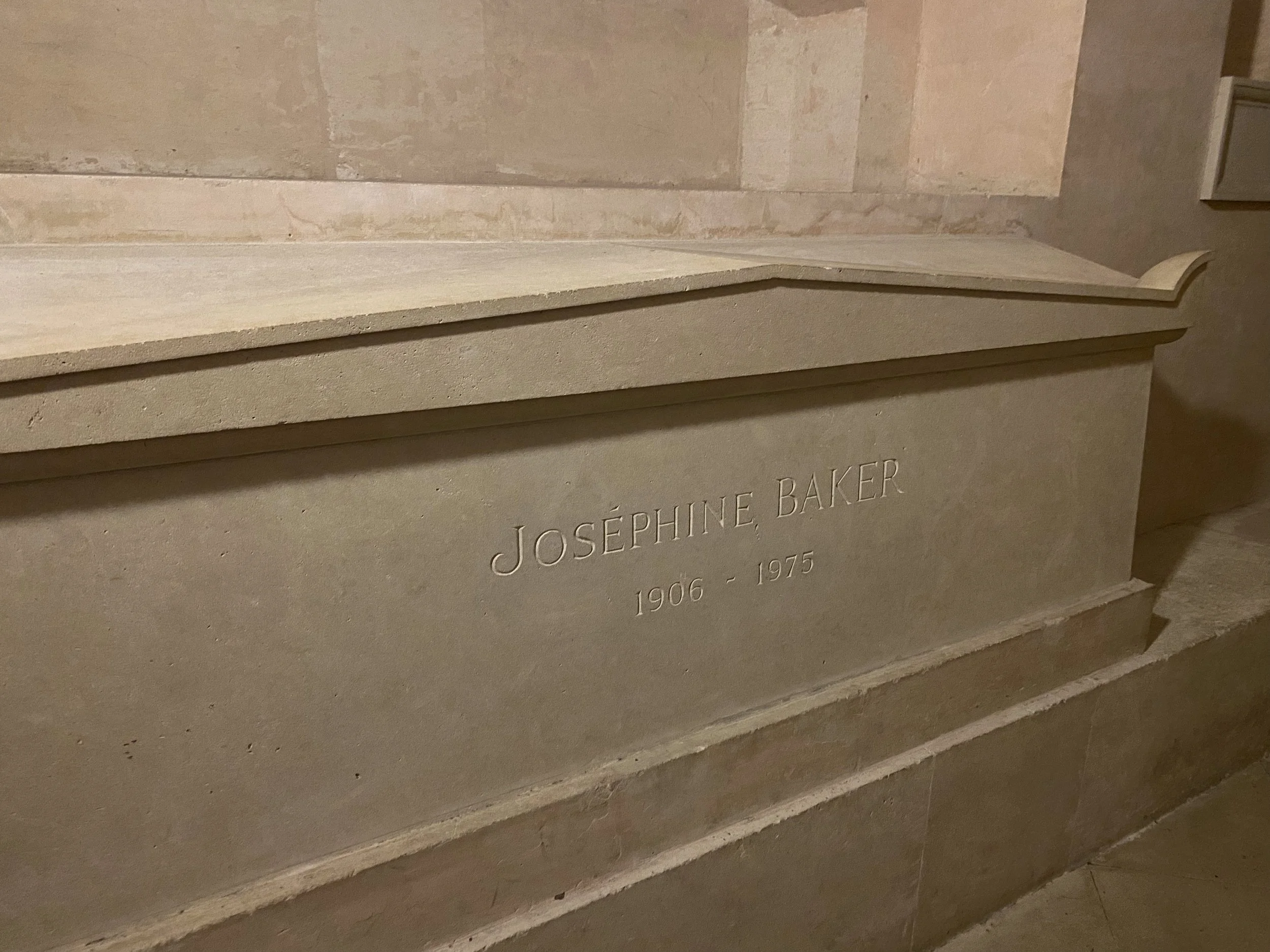

Enfin, last but not least, Josephine Baker, première artiste du spectacle vivant à avoir été panthéonisée, symbole de l’universalisme à la française, en 2021, Américaine naturalisée Française, après une carrière internationale dans le spectacle (on parlait autrefois de music-hall), elle fut une brillante Résistante, et agente du contre-espionnage de la France libre. Aux côtés de Martin Luther King, elle a également lutté pour l’évolution des droits des Noirs dans son pays d’origine.

C’est la Princesse Grace qui, en 1969, lui a tendu la main, lui a trouvé une maison à Roquebrune Cap Martin (la Villa Maryvonne) pour abriter sa tribu arc-en-ciel (ses douze enfants adoptés), et l’a aidée financièrement, lorsque l’artiste a dû subir la vente forcée de son Château des Milandes en Dordogne. En 2006, la Principauté a consacré un timbre à Joséphine Baker, pour le centenaire de sa naissance, à la suite d’un spectacle musical donné au Théâtre Princesse Grace.

Son corps est resté au cimetière de Monaco depuis sa disparition en 1975. Le cercueil au Panthéon contient 4 terres mêlées : Saint-Louis, où elle est née dans le Missouri en 1906, Paris, où elle est devenue une artiste mondialement connue, la Dordogne, où elle a vécu avec ses 12 enfants adoptés, et Monaco, où elle et sa famille en plein désarroi furent recueillis par la Princesse Grace et le Prince Rainier III. Comme pour Robert Badinter, on parle de cénotaphe lorsque le cercueil ne contient pas le corps du défunt.

Après le réaménagement du bord de mer au Larvotto, en 2021, la Princesse Caroline, et son frère le Prince Albert II, y ont inauguré une plaque commémorative au niveau de la Place Joséphine Baker.

Crédit photos : P. Borsarelli - Visite en septembre 2025.