Monaco & les Napoléon(s)

Destins croisés…

Voilà une magnifique exposition que j’aurais tant aimé guider !

Avec une scénographie sublime, de Svetlana Churaeva et Yana Strevy du Musée Collection des Arts de David et Mikhail Iakobachvili, en collaboration avec, au Grimaldi Forum Monaco, William Chatelain, responsable des Études, Design d’Espaces et scénographe des expositions et Augustin Serres, concepteur d’espaces événementiels, lesquels n’ont eu que douze jours pour le montage de l’exposition, dont une mise en lumière très étudiée.

Cette exposition porte un regard nouveau sur la naissance de la Principauté moderne, à partir des années 1860, et met l’accent sur les liens entre les Bonaparte et les Grimaldi.

Le commissariat a été assuré par trois historiens : Pierre Branda, directeur scientifique de la Fondation Napoléon, Thomas Fouilleron et Thomas Blanchy, directeur et adjoint au directeur de la Bibliothèque et des Archives du Palais. Voulue depuis longue date par Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie, ce magnifique projet a été rendu possible grâce au mécénat des collectionneurs résidents monégasques David et Mikhail Iakobachvili, prêteurs d'une grande partie d'objets exposés dont la plupart n'a jamais été présentée au grand public et organisateurs de l'exposition en collaboration avec la Fondation Napoléon et le Palais Princier de Monaco. Leur but commun : montrer comment le parcours des empereurs français et celui de la famille Grimaldi se sont entrecroisés tout au long du 19ème siècle.

Pour ces historiens, la Principauté de Monaco est le prolongement du Second Empire….

Cela peut paraître surprenant, mais en y réfléchissant, c’est un peu comme si le Second Empire, qui s’est brusquement arrêté en 1870, avait continué à Monaco, avec tout son faste, et ses fêtes, quelques années de plus. Napoléon III n’a pas inauguré l’opéra parisien dont il avait confié la construction à Charles Garnier, puisque l’inauguration n’a eu lieu que quelques années plus tard, en 1875, après sa disparition. Et c’est Monaco qui a prêté à la France la somme nécessaire à l’achèvement de l’opéra parisien.

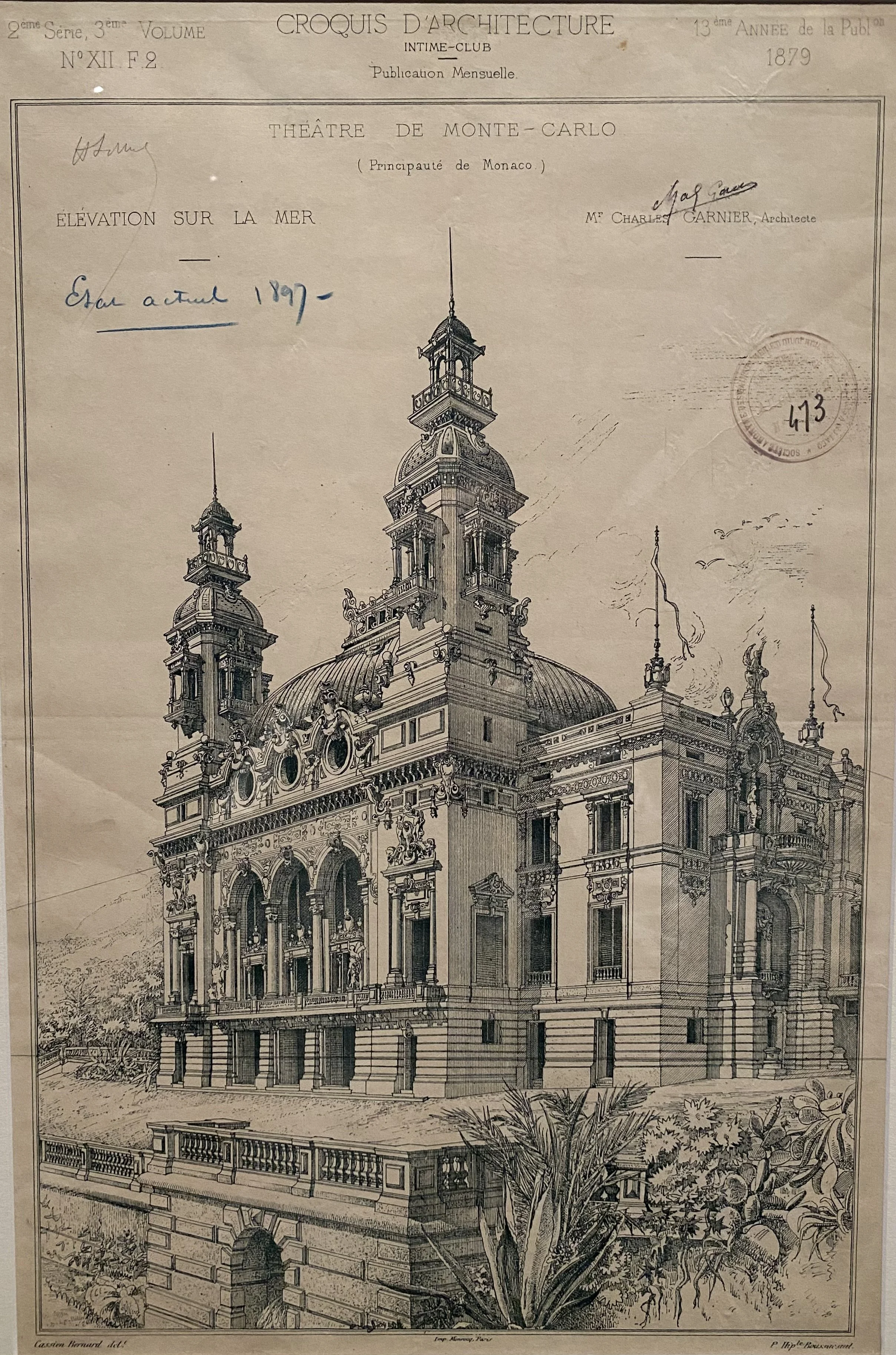

Théâtre de Monaco - dessin d’architecture, Charles Garnier, 1897. Archives Monte-Carlo S.B.M. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

En revanche, l’autre opéra Garnier, celui de Monte-Carlo, a été inauguré le 25 janvier 1879 par le Prince Charles III en présence de l’architecte. On l’appelait alors le Théâtre lyrique de Monte-Carlo. Les fêtes monégasques de cette époque rappellent les fêtes impériales de Fontainebleau, Compiègne, ou du Palais des Tuileries.

La loge princière de l’Opéra Garnier à Monte-Carlo ; une décoration Second Empire comme à l’Opéra Garnier de Paris. Photo Philippe Borsarelli.

Pour bien comprendre ces liens entre les deux dynasties, il faut remonter le temps…

La Révolution française et le Premier Empire

La Principauté de Monaco (Monaco, Roquebrune, Menton) a disparu de la carte de l’Europe lorsqu’elle fut annexée par la Convention nationale de la jeune République française en 1793. Les Grimaldi sont alors déchus de leur souveraineté sur le rocher monégasque, ainsi que de leurs possessions en France, et cela dure jusqu’à la fin du Premier Empire. Pendant cette période, les Grimaldi sont des citoyens et soldats français, du Consulat, puis du Premier Empire. Le Prince Honoré III, désormais le citoyen Goyon, est arrêté et emprisonné comme suspect. Libéré, il meurt dans son hôtel de Matignon à Paris en 1795. Le Palais de Monaco est vidé de ses meubles et œuvres d’art.

Le futur Prince de Monaco Honoré V est d’abord enrôlé dans l’armée française dès 1798. Il participe à plusieurs batailles dont celle d’Eylau. En 1807, il est fait capitaine et reçoit la Légion d’honneur. Il est fait grand écuyer (il gère l’écurie) de Joséphine à La Malmaison en 1809 après la répudiation de celle qui fut la première épouse de Napoléon Ier, puis baron de l’Empire en 1810.

À la chute du Premier Empire, la Principauté est rétablie, dans ses frontières de 1792, par le premier Traité de Paris du 30 mai 1814.

Portrait du Prince Honoré V, réalisé 40 ans après sa mort par la portraitiste française Marie-Juliette Callault-Verroust. Collection Palais Princier. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Napoléon Ier en costume de sacre, 1813-1814, par la peintre française sur porcelaine (manufacture de Sèvres), connue pour ses miniatures d’une grande finesse, Marie-Victoire Jaquotot, porcelaine, peinture, bronze doré. Fondation Napoléon. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Joséphine en costume de sacre, d’après François Gérard, Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Vue du château de Malmaison, par le peintre paysagiste Pierre Joseph Petit, vers 1802. Musée national du châtelet de Malmaison. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Le château de la Malmaison, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), fut la luxueuse résidence de Joséphine. Elle s’y retira définitivement en 1809 après son divorce, jusqu’à sa mort en 1814.

La rencontre à Golfe-Juan

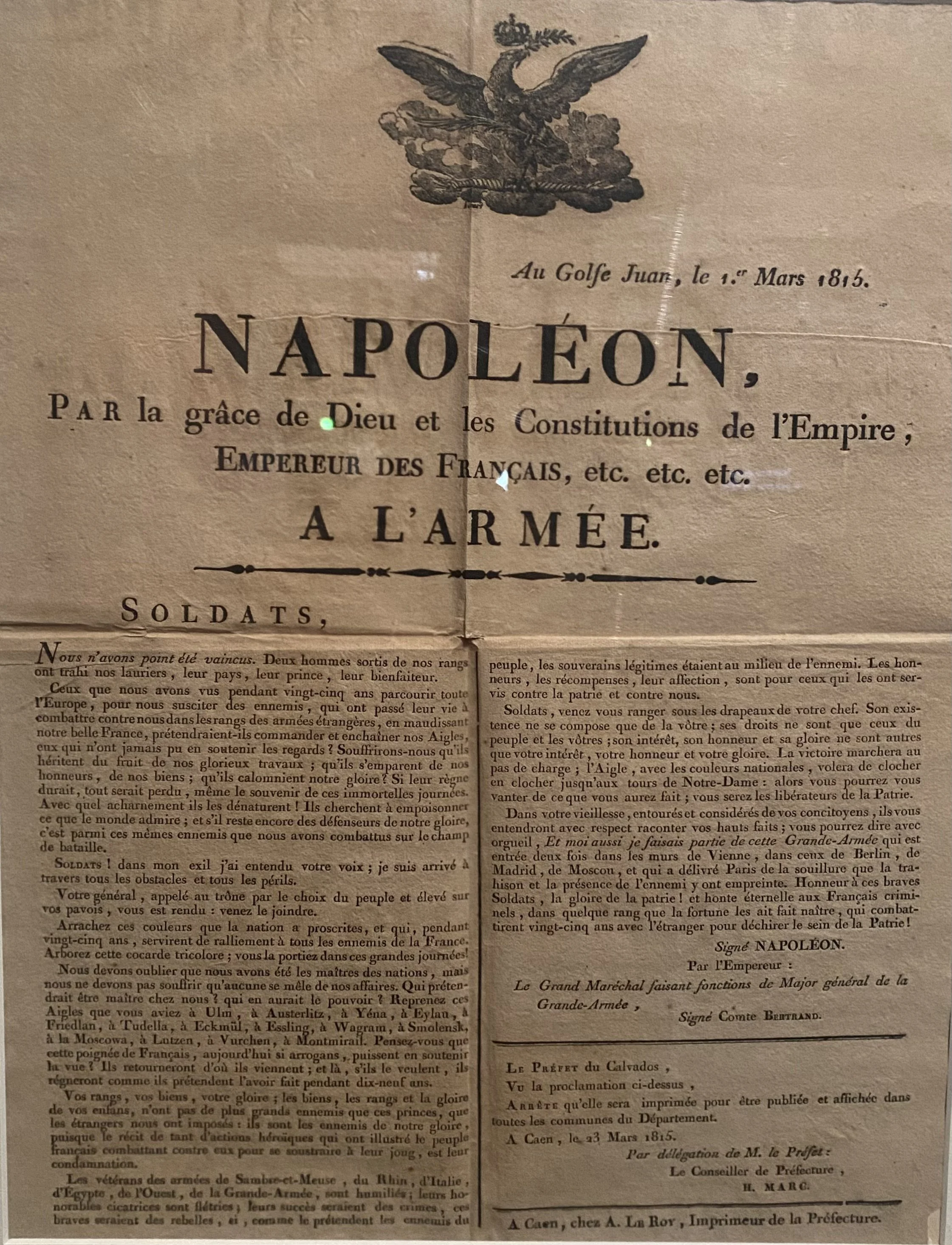

Le 1er mars 1815, ayant fui l’ile d’Elbe où il était exilé, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan, afin de reconquérir le trône impérial. C’est le début des Cent Jours. C’est à ce moment-là qu’il croise, selon les versions, à Golfe-Juan ou à l’entrée de Cannes (on ne connaît ni le lieu ni l’heure exacte), dans la nuit du 1er au 2 mars, Honoré-Gabriel, duc de Valentinois, 37 ans, le futur Prince Honoré V de Monaco, auquel son père, le Prince Honoré IV, malade et devant rester à Paris, a transmis les rênes du pouvoir quatre ans avant son décès.

Honoré est arrêté et conduit à Napoléon Ier, 46 ans, sur la plage où est installé son bivouac. On rapporte volontiers les mots qu’il aurait échangé avec l’Empereur à cette occasion : Où allez-vous, demande l’Empereur. Je vais chez moi, à Monaco, répond le Prince. Et moi aussi, aux Tuileries, répond l’Empereur…

On ne sait pas du tout ce que les deux hommes se sont dit. La version populaire de ce dialogue est due à Alexandre Dumas. Le Prince, mécontent après avoir lu les propos de l’écrivain français, lui a d’ailleurs écrit afin de contester sa version : l’Empereur ne lui a jamais proposé de le suivre. Le Prince héréditaire repart pour Monaco, qui redevient une Principauté après 22 ans d’annexion ; l’empereur commence à remonter vers Paris par la route des Alpes.

Au Golfe-Juan, le 1er mars 1815… C’est le texte qui comporte ces mots célèbres : L’Aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame… © Fondation Napoléon. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Le Second Empire

En 1848, Menton et Roquebrune ont fait sécession, ne voulant plus être monégasques : les deux villes se mettent sous la protection du roi de Piémont-Sardaigne. L’unification de la péninsule italienne se profile, en plein “Printemps des Peuples”…

C’est l’année où Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, et futur Napoléon III, est élu Président de la République française, le premier à porter ce titre.

Le Prince Charles III de Monaco et son épouse la Princesse Antoinette de Mérode entretiennent des liens d’amitié avec l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, et ils sont reçus au Palais des Tuileries, résidence impériale. Déjà, lorsqu’il était encore Prince Héréditaire, le Prince Charles fréquentait les salons parisiens. En créant l’Ordre de Saint-Charles, en 1858, le Prince de Monaco s’inspire de celui de la Légion d’Honneur, créé par Napoléon Bonaparte Premier Consul en 1802.

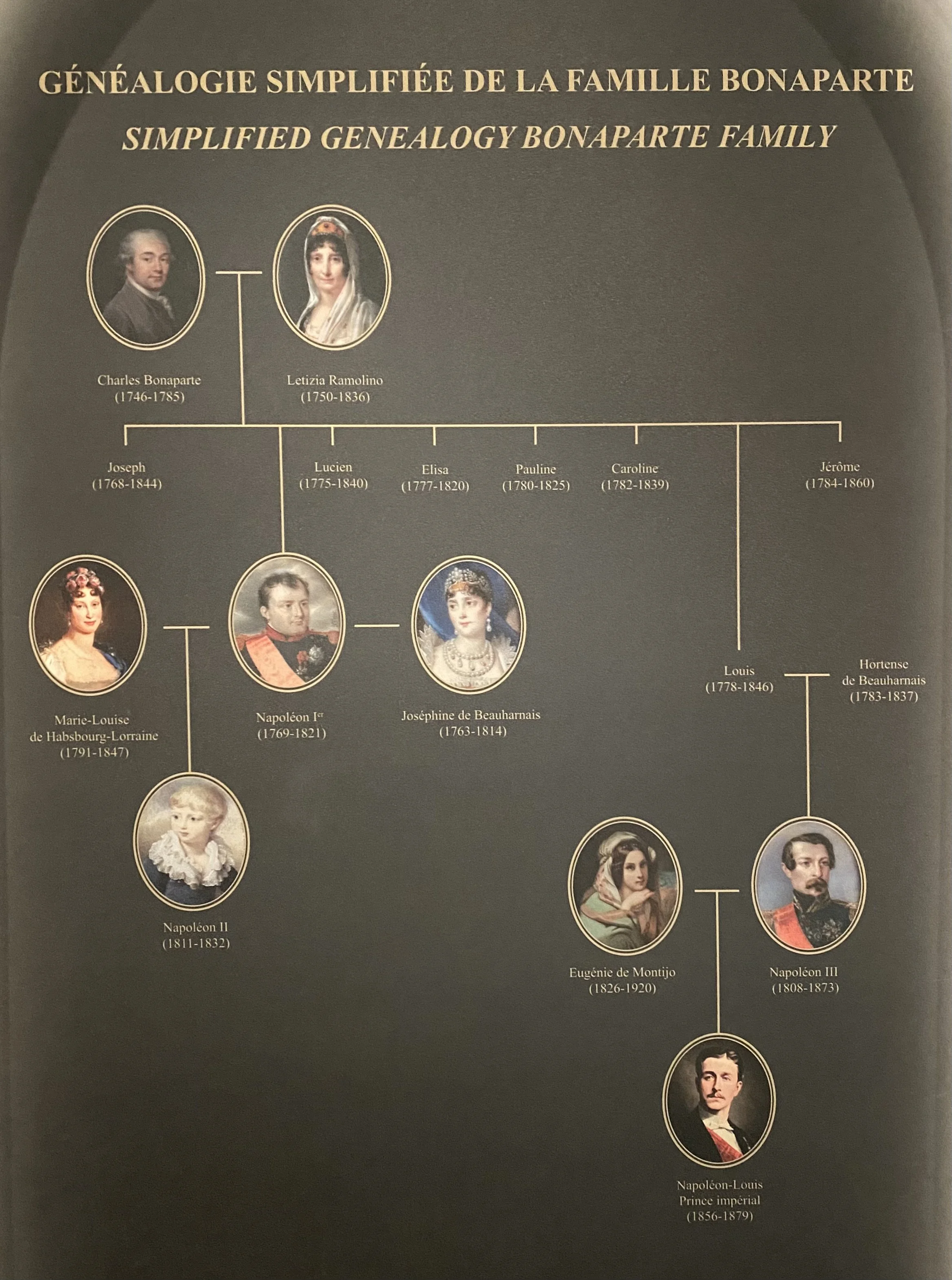

Arbre généalogique simplifié réalisé pour l’exposition Monaco & les Napoléon(s). Photo Philippe Borsarelli.

Tabatière de présentation au chiffre de Napoléon III, 1853-1870, or, diamants sertis d’argent, avec les photos du couple impérial. Collection D. & M. Jakobachvili. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

Le traité franco-monégasque de 1861

Et si la Principauté de Monaco existe encore, de nos jours, c’est notamment grâce au traité d’alliance franco-monégasque du 2 février 1861, conclu entre Napoléon III et Charles III.

Ce traité reconnaît l’indépendance et la souveraineté de la Principauté. Il promet de désenclaver la Principauté : Charles III accepte que le chemin de fer entre la France et l’Italie passe par Monaco, et Napoléon III promet de construire la route du littoral depuis Nice.

En compensation de la perte définitive de Menton et Roquebrune, Charles III reçoit la somme de 4 millions de francs or, qui va lui permettre de commencer à transformer un tout petit État aux revenus uniquement agricoles en un lieu de villégiature mondain de premier ordre, avec la création de Monte-Carlo, autant d’éléments pouvant assurer la survie d’une Principauté réduite de 25 km2 à environ 150 hectares. Le Ministère des Affaires Étrangères français conserve la quittance manuscrite du Prince Charles III pour les 4 millions de francs or que la France lui a versé.

Portrait en pied de Charles III par K.W.F. Bauerle, 1868. Ce portraitiste allemand a travaillé pour les cours allemandes et pour celle de la reine Victoria au Royaume-Uni. Collection Palais Princier. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

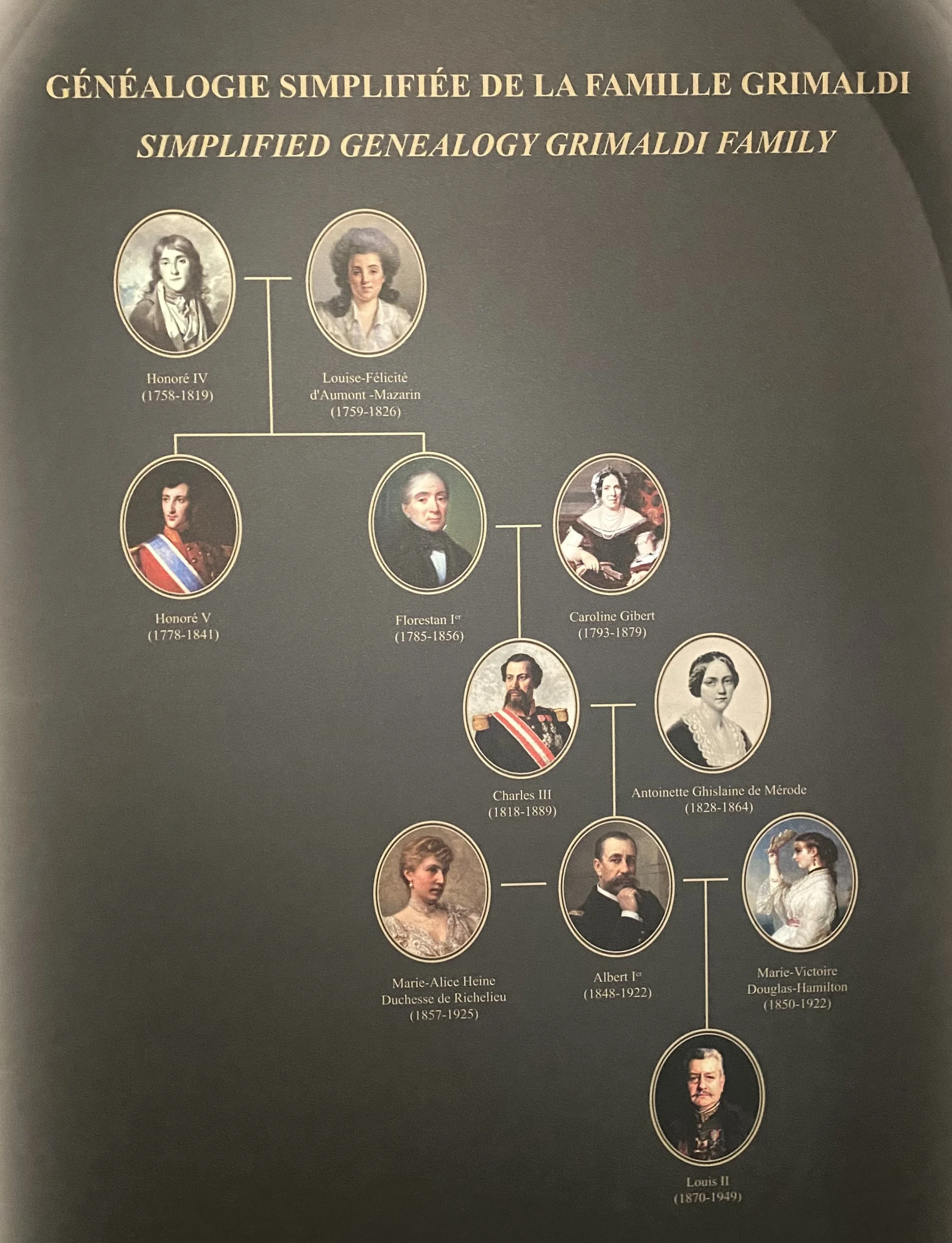

Un autre lien d’amitié franco-monégasque, celui de l’Impératrice Eugénie avec le Prince Albert Ier. L’impératrice facilite, en 1869, le mariage du Prince Héréditaire Albert, futur Albert Ier, avec une cousine de Napoléon III, Marie-Victoire Douglas-Hamilton, petite-fille de la princesse impériale Stéphanie de Beauharnais, elle-même cousine de Joséphine et fille adoptive de Napoléon Ier, et mariée à Charles II de Bade.

Portrait de Stéphanie de Beauharnais, par François Gérard, l’un des principaux peintres du Premier Empire, qui peignit pour pratiquement toutes les cours d’Europe. Son portrait de Napoléon Ier en costume de sacre est célèbre. Collection Palais Princier. Photo Philippe Borsarelli à l’exposition Monaco & les Napoléon(s).

L’Impératrice des Français aimait beaucoup séjourner dans sa Villa Cyrnos, au Cap Martin, ancienne terre monégasque. Elle fit construire cette villa en 1892 et y séjourna souvent, rendant visite au Prince Albert Ier.

Sur le Rocher de Monaco, dans les jardins dominant le Fort-Antoine, un buste de l’Impératrice Eugénie de Montijo a été inauguré en 2021 par le Prince Albert II, le Prince Jean-Christophe Napoléon Bonaparte et son épouse la Princesse Olympia Napoléon Bonaparte (Prince et Princesse Napoléon). L’original de ce superbe buste, qui se trouve aujourd’hui au château de Compiègne, a été réalisé vers 1855 par le sculpteur dijonnais Georges Diébolt, Prix de Rome en sculpture, et auteur, à Paris, du célèbre zouave du Pont de l’Alma, qui sert de repère pour les crues de la Seine. Le regard mélancolique d’Eugénie est justement tourné vers le Cap-Martin...

Photo Philippe Borsarelli.

Arbre généalogique simplifié réalisé pour l’exposition Monaco & les Napoléon(s). Photo Philippe Borsarelli.

Le Prince Louis II quant à lui, admirateur de l’Empereur, avait constitué une importante collection de souvenirs napoléoniens (plus de 1.000 objets). Par sa mère, il était l’arrière-petit-fils de Stéphanie de Beauharnais. Et c’est son petit-fils, le Prince Rainier III, qui avait ouvert, dans une aile du Palais Princier, un musée du souvenir napoléonien, disparu depuis.

Le Prince Louis II est donc le premier représentant de la Maison souveraine monégasque à descendre à la fois des Grimaldi et de la famille Bonaparte.

La marraine du Prince Albert II fut la petite-fille de la reine Victoria, et filleule de l’Impératrice Eugénie (d’où son double prénom) : la reine Victoria-Eugenia d’Espagne, arrière-grand-mère de l’actuel roi d’Espagne Felipe VI.

Le Prince et la Princesse Napoléon étaient présents également à l’inauguration de cette exposition, tout comme le Prince Joachim Murat et la Princesse Yasmine Murat (Prince et Princesse de Ponte Corvo), sans oublier le Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles (oncle du Prince Napoléon), et son épouse la Princesse Camilla.

Les liens entre les familles Grimaldi et Bonaparte se sont poursuivis jusqu’à notre époque et font partie intégrante de l’histoire de la Principauté de Monaco.